Baladata

Promenade photographique

pour une donnée visuelle

politique et participative !

Le concept est simple : réaliser une promenade photographique, c’est-à-dire déambuler dans les villes pour saisir des instants à hauteur d’œil, sans artifices ni trucages. Ces clichés donnent à voir des espaces touristiques ou quotidiens, destinés a priori aux humains, dans lesquels nous pouvons constater une présence oppressante des infrastructures routières : ces images constituent un catalogue de constats.

Un designer vient ensuite découper ces infrastructures. Il procède à une ablation de l’asphalte, des véhicules, des panneaux de signalisation, et de tout élément dans l’image qui nous ramène à la bagnole fumante, bruyante, omniprésente. Le vide – blanc vierge sur le papier – ainsi dévoilé redonne à considérer la masse d’occupation de l’espace par les véhicules, leur emprise visuelle permanente. Bien sûr, marginalement, cet espace est consommé par des transports d’intéret général (un véhicule d’urgence, un bus, un taxi), ou par un piéton, mais soyons honnêtes : ils sont rares, voire incongrus ! Ces dispositifs techniques que sont les routes ne sont pas destinés aux vivants, mais aux machines et aux enjeux économiques et techniques qui en découlent.

Alors, dans le blanc ainsi révélé par la découpe, peut-être pourrons-nous projeter un futur pour nos villes et pour nos vies.

Vous, par exemple, que dessineriez-vous dans le blanc des villes, si tout était à refaire ?

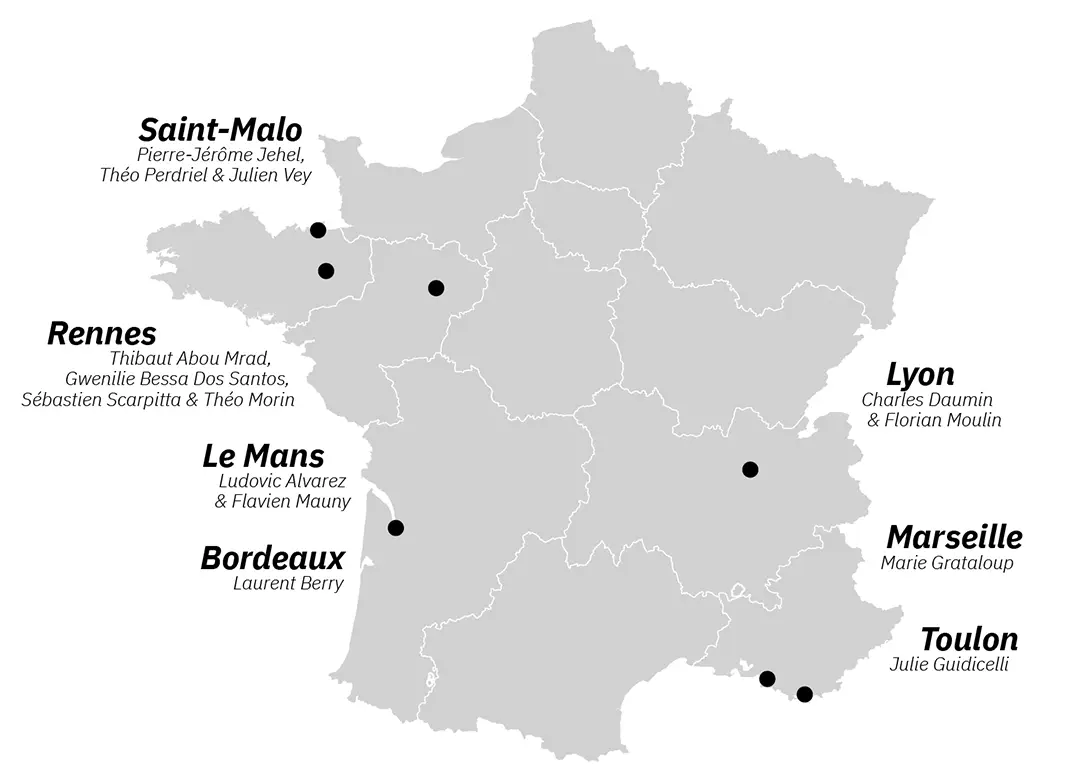

Designers et artistes, partout en France, pour une exposition collective et participative !

De l’emprise des moteurs sur nos vi(ll)es

La voiture individuelle est très largement responsable de l’impraticabilité des villes tant elle a conditionné la manière dont celles-ci sont étendues et désaxées. La cité a été pensée à travers les impossibles balayés par la voiture et l’idée que tout le monde peut – et devrait – posséder un véhicule motorisé. Dans un tel cadre, l’action de la voiture a été double : tout d’abord, éloigner les choses les unes des autres, puis remplacer la vie en goudronnant d’immenses surfaces pour se les réserver. Des territoires conquis et monofonctionnels. Ces sillons noirs sont le domaine des automobiles, des espaces dangereux dans lesquels l’imaginaire des enfants qui traversent la chaussée à cloche-pied projette instinctivement un crocodile entre chaque bande blanche.

La voiture est coupable d’avoir rendu accessible la distance aux paresseux, la légereté aux surchargés, la détente aux épuisés, la vitesse aux pressés… et dans le même temps, d’avoir disqualifié toutes ces bonnes raisons de ne pas rouler : la paresse, la douleur, la fatigue, le poids des choses, le temps qui manque, etc. Il n’est plus possible de ne pas faire ce trajet, car entre notre destination lointaine et nous, tout semble avoir disparu.

Et alors ? On roule ! Que ce soit pour se rapprocher des choses de nos désirs, à emporter, ou pour les faire venir à nous, en livraison ; quelqu’un, quelque part, roule pour nous, ou nous roulons pour lui.

Incontournable voiture. Si bien qu’il a fallu lui faire une place dans nos vies, la ritualiser. Pour les adolescents, le passage à l’âge adulte s’incarne dans ce précieux diptyque administratif : carte électorale et permis de conduire. Les clichés cinématographiques envahissent les représentations

timides de ces jeunes citoyens qui associent malgré eux la conduite à la liberté. Ils prennent alors la route pour la seule voie capable d’atteindre l’horizon où se couche un soleil rouge comme une voiture de sport, disqualifiant au passage les chemins de traverse. De manière insidieuse et intéressée, les publicitaires sont parvenus à faire éclore dans nos esprits rivés sur la route l’idée que ces tas de ferraille seraient des œuvres d’art, et nous ont intimé l’ordre de désirer ces métaux envahissants ; ils nous ont parlé de confort et de suspensions, de coffres immenses et de distances toutes petites, mais jamais de métaux lourds ou de particules fines. Hypnotisés, nous ne pouvions quitter des yeux les bolides tournant à toute vitesse à la surfaces de ces rivières noires, tandis que montait vers le ciel bleu une brume aussi épaisse qu’invisible.

Ère post-pub ou post pub-ère, donc, la voiture est désirée au point de devenir érotique : autant de surfaces lisses et arrondies sur lesquelles s’étendent de jeunes femmes « belles comme des camions », aux « airbags avantageux », à la « belle carrosserie » et « qui doivent en avoir sous le capot ». Un répertoire aussi viril que vulgaire, façade chromée d’un patriarcat fordiste bon pour la casse. Les usines du père fondateur sont là depuis plus d’un siècle et elles doivent tourner, car des ouvriers, à la manière de jantes et de pneus, y font des roulements. L’ombre de ces avions volant à vide plane au-dessus de l’industrie des moteurs, alors il faut vendre des voitures à ceux qui en ont déjà pour faire tourner les fabriques à plein régime, et il y en a, des fabriques ! Chaque petite pièce a son propre lieu de production, et ce sont ironiquement des camions sillonnant le monde qui les rassemblent pour assemblage en France. Des voitures pour fabriquer des voitures, pour fabriquer des voitures, pour fabriquer des voitures…

Nous sommes embarqués dans un voyage coûteux durant lequel 40 litres d’essence à 73 euros déplacent deux tonnes de métaux presque vides transportant seulement quelques kilos de chair et d’os ; la pédale de frein ne répond plus et l’obstacle approche. À vive allure, les deux mains posées sur le volant et le regard rivé sur le compteur, il nous est impossible d’arrêter cette triste machine. Il faut donc y mettre davantage de force, et la bataille commence. Aujourd’hui, le combat idéologique n’est plus celui de la mobilité ; il se cristallise autour de la sauvegarde ou non des voitures individuelles.

Elles ont dévoré nos imaginaires au point que, lassés de les regarder valser sur les pistes, nous nous sommes mis à tourner autour d’elles. La révolte des véhiculés ne porte pas sur l’imbécile mobilité quotidienne, distendue en circuits, mais sur le nombre des places de parking ou le prix du carburant. La réponse des vendeurs de ce jus sec est un mensonge, à l’image des rêves des conducteurs : « l’essence à prix coûtant ! », mais ce prix inclut-il le coût de la réparation des dégâts, des travaux, des frayeurs, des toux grasses, des bêtes aplaties et des tombes fleuries qui balisent les routes de France ?

L’indignation humaine n’est étrangement pas dirigée contre le lien rompu entre les territoires, contre la fragmentation spatiale et sociale d’une terre pleine en une succession d’îlots esseulés. Et la destruction des ponts qui les reliaient va de pair avec la détermination de ces espaces solitaires : l’île où l’on dort, l’île où l’on travaille, l’île où l’on sort. Et, entre elles, des sillons fumants, un tarmac chaud, un désert bruyant, sifflant, grondant et crissant. Pour les riverains, les dormeurs, les cyclistes et les hérissons : point d’échappement ! Vous trouvez peut-être que je noircis le tableau ? Que je passe un pinceau imbibé d’huile de vidange sur le réel, avec hypocrisie, moi qui me conduis de même : en voiture. Conditionnés à la forme dans un carcan goudronneux, nous avons tant de difficultés à quitter la route… Nous n’avons pas tous l’essence d’un héros ou d’un sportif. Sur nos cannes, nos genoux abîmés et nos dos douloureux pèse la frustration de ne pouvoir opter pour les solutions les plus simples. Les distances immenses, les passages impossibles ou dangereux et les pentes revêches rendent le voyage antipathique. La marche sur ces sentiers étirés n’est pas assez rapide et le climat hostile, parfois… Mais ce n’est pas un état de fait, c’est un choix plus vieux que nous, et que nous portons dans nos vies en guise d’héritage malheureux. Alors, roulez, jeunesse !

Non ! Intellectuellement, la polarisation qui distribue les convictions des amoureux de la voiture, d’un côté, et les passionnés du vélo, de l’autre, n’apporte que cacophonie et sert le discours des immobilistes roulants et des incapables de l’imaginaire. Il existe un spectre large, un éventail de possibles dans les vides que laisserait la disparition de la voiture. Nous avons la vue obstruée, littéralement, par la forme qu’a dû prendre le monde pour laisser passer ces bolides, par les volumes qui heurtent en permanence nos contemplations urbaines. Asphalte chaud sur lequel est tracée une longue ligne blanche de peinture que les voitures suivent, tels les toxicomanes leurs lignes de poudre ; des tunnels sombres dans lesquels les cigarettes, encore fumantes comme des pots, s’échappent sans honte des fenêtres abaissées à la va-vite ; des ponts bloquant les voiles des bateaux au-dessus de rivières-obstacles, autrefois sentiers fluviaux ; des ronds-points qui isolent des parcs, inaccessibles ; aux abords des routes, les parkings, vides ou pleins, inutiles régulièrement, et jusque sur les trottoirs destinés aux piétons, des parcmètres, des panneaux bleus, blancs, rouges, ou moins patriotes : jaunes !

Accompagnés de travaux, de bruits, de gravats, de camions – à nouveau –, d’hommes au service de la chaussée regardant tourner comme des jantes et des pneus – à nouveau – les cylindres ouverts et puants des bétonnières.

Soyons sereins, usagers des villes, amoureux des circuits courts, des raccourcis et des temps longs, car la voie est maintenant libérée et vous aurez tout loisir de projeter un monde de couleurs et de fonctions dans le blanc du papier. Il y a dans cette délicieuse absence toute la place nécessaire pour ramener les villes à la vie.

Julien Vey